紀元前から産地によるブランド化が進んでいた?古代からの文化遺産「生ハム」の歴史|食の起源

西洋において古代から続く食文化のひとつに、生ハムがある。日本においては、生ハムメロンというちょっと気取ったメニューは昔からあったけれど、あれはイタリアでは盛夏に食欲を失った時の救世主である。

最近では、日本でもかなり本格的な生ハムが購入できるようになった。それでも、一般的なハムと比べると、今だ高価な食材というイメージはある。塩気が効いている生ハムは、前菜の定番であるだけではなく、ヨーロッパではパンを食べる時のお供である。学校に持参する子供たちのおやつも、生ハムを挟んだパンが圧倒的に多い。

ヨーロッパの食生活にかくも根を下ろしている生ハムの歴史を、古代から掘り起こしてみよう。

古代の生ハムにもブランドがあった!

古代から盛んであった養豚ではあるが、豚には当時からネガティブなイメージが付きまとっていた。日本には「紅の豚」という映画があった。イタリアを舞台としたあの映画は、「ポルコ・ロッソ」という副題があり、主人公は、豚を意味する「ポルコ」という名前である。この「ポルコ」は、イタリアではちょっと口に出すのをはばかられるような軽蔑辞として使われることが多いのである。

ところで、生ハムは紀元前5世紀頃のエトルリアに既に存在していたことが分かっている。エトルリアは、古代ローマが交流する以前からイタリア半島中部に築かれていた都市国家群である。その文字がまだ解読されていないために謎も多いエトルリア文化ではあるが、その技術力は古代人の中では抜きんでていたことが知られている。

エトルリア人たちは、豚を熟成させるだけではなく燻製にする技術も持っていた。学者間では、これが生ハムの先祖であったとしているようである。この技術は、豚肉を美味しく食べるだけではなく、長期の保存を可能にした意味で古代において大変貴重であったのである。

また、ギリシア人やローマ人も、生ハムを愛すること非常であり、特にイベリア半島のカタロニアや現在のフランスにあたるガリア産を贔屓にしていたというのだ。逆に、現在のトルコにあたるフリギア産の生ハムはイマイチなんて評価もあったという。イタリア半島では、ポー川流域で産される生ハムが珍重されていた。こうしてみてみると、現代のイベリアハムやパルマの生ハムのブランド力も、古代から連綿と続いたものであることがわかるから面白い。

古代のエリートたちが書き残した生ハムの記述

豚自体にはネガティブなイメージが持たれつつも、豚肉がインテリにも評価されていたことは、医聖と称されるヒポクラテスが「エネルギー源として最適であり、消化の面でも最良」の食材と書いていることでも確かである。

また、紀元前1世紀の政治家大カトー、ギリシアの歴史家ポリュビオスは、当時の生ハムを「Perex Suctum」と記して製法などを説明している。

中世から近代のカリスマシェフたちに愛された生ハム

暗黒の中世にいたっても生ハムの評価は変わらず、富裕な貴族たちは財産として豚を保有していた。生ハムやベーコンは貨幣の代わりに使用されることもあり、豚に付随する牧草地や森も貴族や修道院の大事な一財産であった。当時の法令を見ると、栗の木の森には実の収穫前に豚を放牧してはならぬ、なんて文章も見られる。

また、中世から名が残る料理人の著作には、必ずと言ってよいほど生ハムに関する言及箇所がある。

法王庁や貴族たち付きの料理人であったマエストロ・マルティーノ、クリストフォロ・ディ・メッシブーゴ、バルトロメオ・スカッピから、近代では世にトマトソースの料理を送り出したイッポーリト・カヴァルカンティ、イタリア料理の父で『イタリア料理大全』の著者レグリーノ・アルトゥージなどそうそうたるお歴々が、生ハムについて触れているのである。

つまり、貴族階級の宴から庶民の食卓まで、生ハムは欠かせない食材であったことが彼らの著述から伝わってくる。

海賊も愛した生ハム?観光客によって世界へ

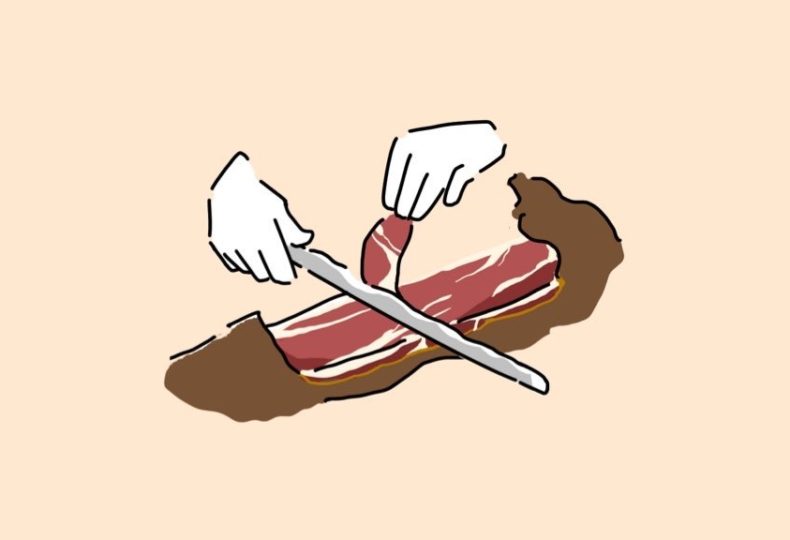

生ハムの製造工程は、古代からそれほど変わっていない。豚の脚の部分を塩漬けにし、香辛料を加えて熟成する。

そして、その美味も変わらなかったようで、ジェノヴァの古文書館には18世紀の海賊が、特に美味しい生ハムを産するエミーリア・ロマーニャ産のそれを略奪して船に運び込んでいたことも明らかになっている。

20世紀になってからは、各国からイタリアやスペインを訪れる観光客によって生ハムが世界に普及する。

スペイン産では、ハモン・セレーノやハモン・イベリコが、イタリア産ではパルマやサン・ダニエーレといった名前が、もはや世界中の人々に知られているゆえんである。

生ハムの語源

生ハムは、イタリア語では「プロシュット」と呼ぶ。これは、ラテン語で「干す」とか「絞る」を意味するラテン語の動詞から由来しているといわれている。つまり、生ハムの製造工程が名前に影響したといえる。

いっぽう、スペインでは「ハモン」と呼ばれる。これは、一説によればフランス語の「Jambon」に由来するという。というのも、ある時期のスペインの食文化においてはフランス語の影響が非常に大きかったからであるという。「Jambon」は、後期ラテン語では「脚」を意味する。文字通り、豚の脚であることはいうまでもない。

好みが明確になったら、お店ではっきり伝えるべし

生ハムは、パックになっているものでもある程度の値段を出すと侮れない美味である。とくに、パルマやクラテッロといったブランド力は、パックになっていても威力を発揮する。

いっぽう、食品店やスーパーの加工肉コーナーで生ハムを切ってもらう場合も、ブランド力は無視できない。しかし、店の主人がすすめるご当地生ハムも試す価値はある。甘めが好き、塩気の濃いものが好きなど自分の好みを伝えると、店の人が選んでくれることもある。

人によって、豚肉の脚の部位にもこだわりがあり、「切り始めの部分(inizio)」を好む人や中心部分(centro)を好む人さまざまである。また、熟成が弱いと柔らかめでナマの感じが強くなり、熟成がしっかりしていると乾燥した感覚が味わえる生ハムとなる。これも、個人の嗜好に依る。

そのため、自分の好みが明確になったら、お店でそれをはっきり伝えるのが美味しい生ハムにありつくコツである。パルマなどのブランドものでも、好みの熟成具合でないとイマイチ美味しくないということが多々起こるのである。

イタリアの片田舎で書籍に埋もれて過ごす主婦。イタリアに住むことすでに十数年、計画性なく思い立ったが吉日で風のように旅行をするのが趣味。美術と食文化がもっぱらの関心ごとで、これらの話題の書籍となると大散財する傾向にあり。食材はすべて青空市場で買い込むため、旬のものしか口にしない素朴な食生活を愛す。クーリエ・ジャポン、学研ゲットナビ、ディスカバリーチャンネルなど寄稿多数。